郷土史・空撮に見る時層– category –

-

王子軽便鉄道のマイマップ、サクサクっと作ってみた。

新千歳駅の位置が不明だ! -

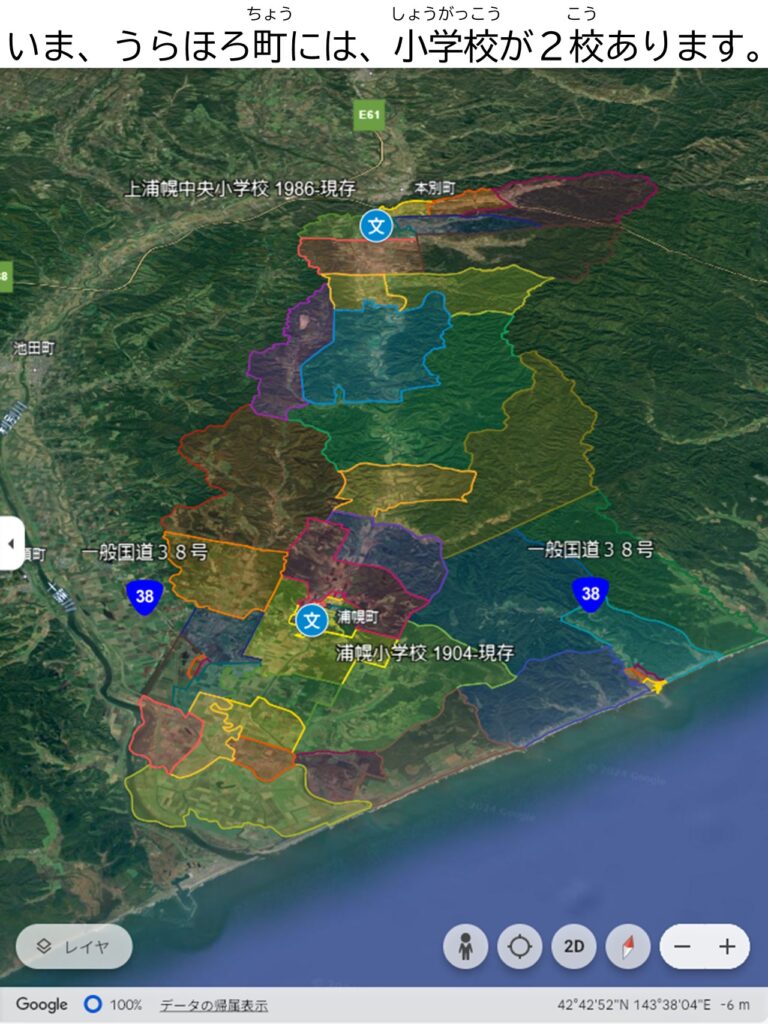

Question 1964年、浦幌町に小学校はいくつあったでしょうか?

パネルの原稿用パワポ(縦型) QUESTION_浦幌町の小学校の数ダウンロード 算出根拠:浦幌町の小学校の開校期間表 浦幌町の小学校の開校期間表ダウンロード 小学校の開校期間は、浦幌町百年史を参考にした。 -

浦幌町の廃止小学校について所在地が判明しないもの

探し当てることが出来るだろうか? (1)瀬田来小学校 (2)上常室小学校 (3)常盤小学校 「時和」の文字に変更し地名となっている。ただし、現在は「帯富」に吸収されている。 (4)十勝小学校 これは判明しそうだ。 -

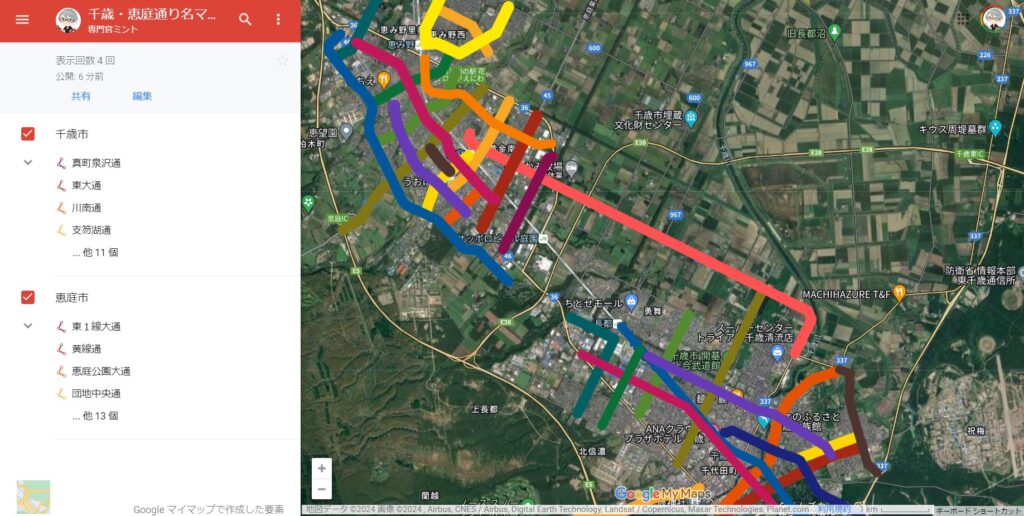

千歳・恵庭の通り名マップを作ってみた。

-

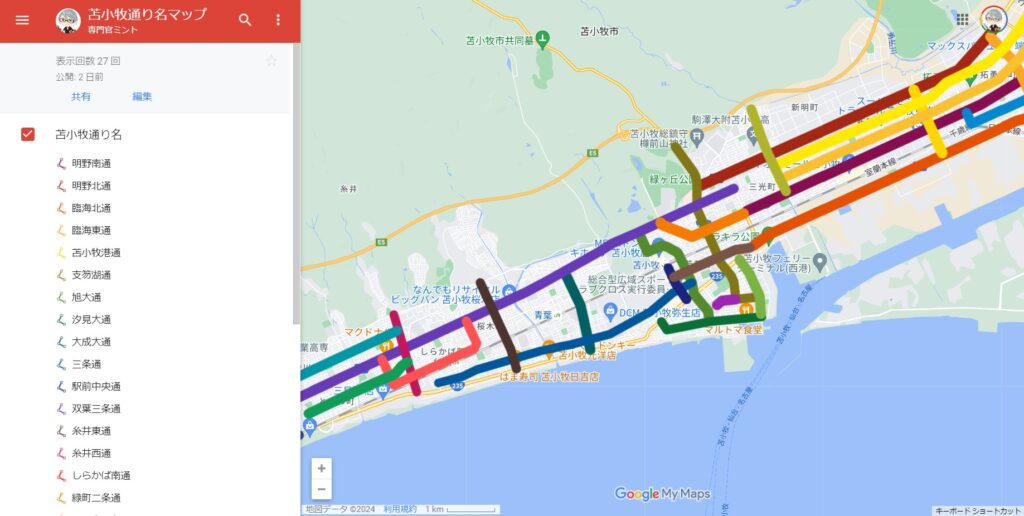

苫小牧の通り名マップを作ってみた。

-

郷土史

郷土史もっと充実させたい -

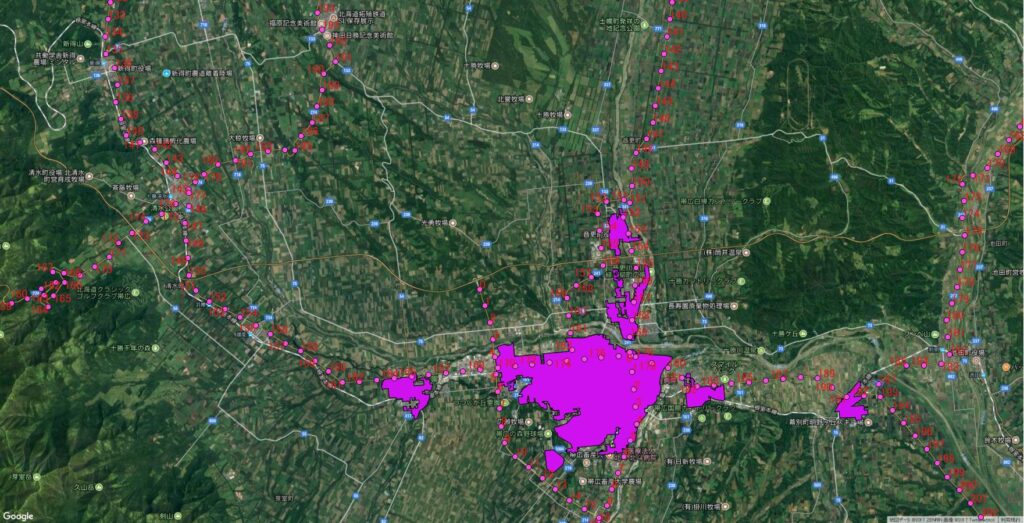

郷土の時層「十勝の人口集中地区データ」

▼Fig-01:1960年 20171213_211032 posted by (C)ミント専門官 ▼Fig-02:1965年 20171213_210046 posted by (C)ミント専門官 ▼Fig-03:1970年 20171213_211212 posted by (C)ミント専門官 ▼Fig-04:1975年 20171213_211251 posted by (C)ミント専門官 ▼Fig-... -

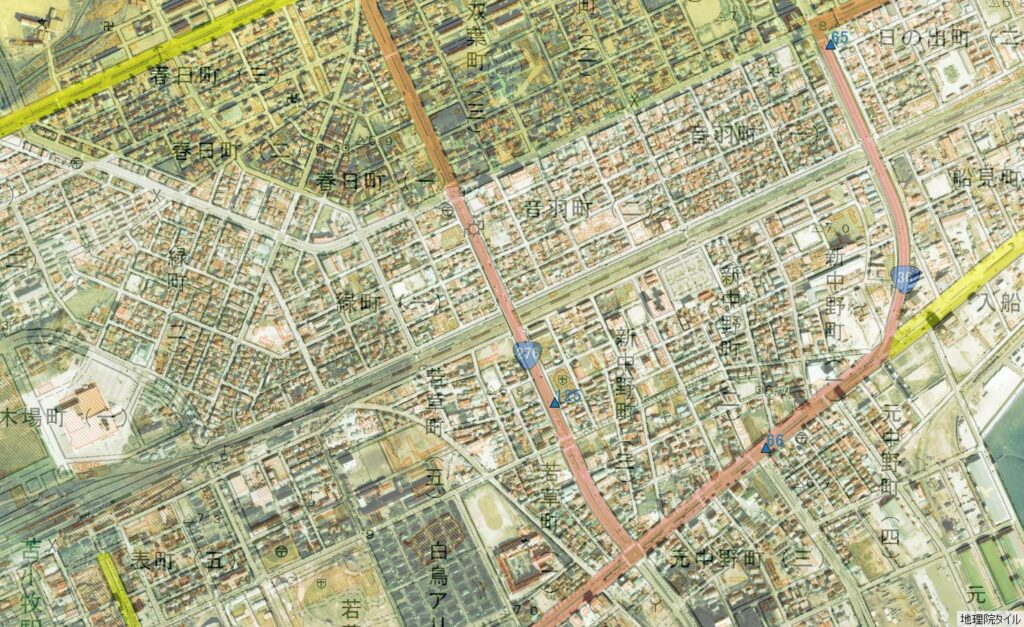

GISで見る郷土時層「苫小牧市 緑跨線橋」~架替えのため通行止め2年間~

▼Fig-01:1970年代の一般国道276号「緑跨線橋」(写真の中央)。旭大通アンダーパスはまだ影も形もなく、その位置には室蘭線を跨ぐ歩道橋があった。苫小牧駅の北には1973年にオープンした長崎屋苫小牧店が見える。 苫小牧市街部は室蘭本線により分断... -

郷土の時層「苫小牧操車場の鉄道立体交差跡」

▼ 20171126_131106 posted by (C)ミント専門官 ▼ 20171126_131142 posted by (C)ミント専門官 ▼ 20171126_131222 posted by (C)ミント専門官 -

GISで見る郷土時層「帯広駅南口」~線路が沢山あったが…~

▼2017現在の帯広駅南口だが、かつては如何だったか。 20171114_092509 posted by (C)ミント専門官 ▼Fig-01:1970年代の空撮写真、民衆駅時代の帯広駅。右下が根室本線根室方面(上)、及び広尾線広尾方面(下)。左上は士幌線十勝三股方面(上)、根室本線... -

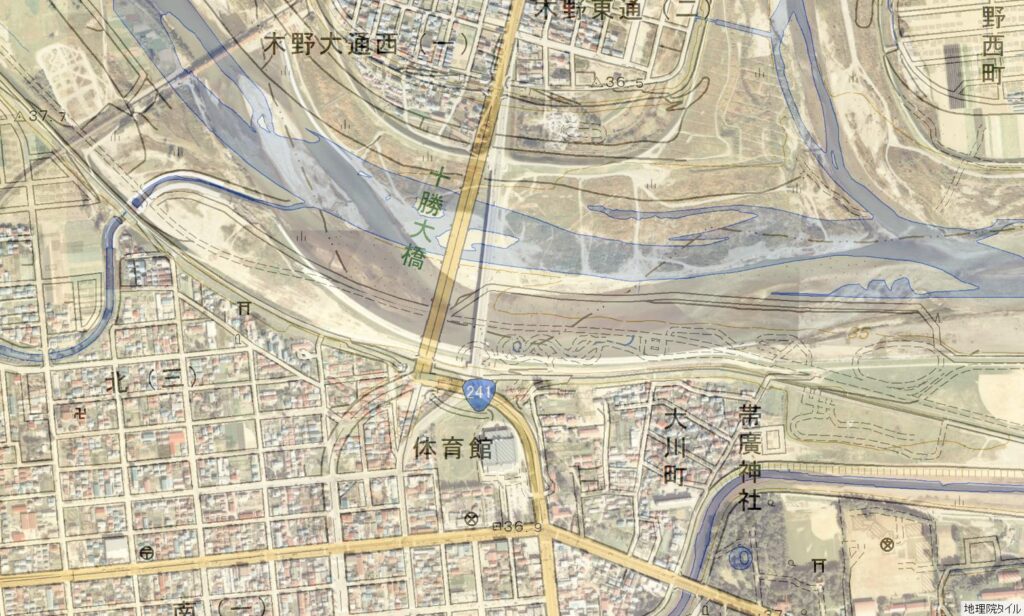

GISで見る郷土時層「十勝大橋」~新旧の十勝大橋は結構位置が違う~

▼2017年現在の国土地理院地図と1970年代の空撮写真を重ね合わせた。 十勝川を渡河する薄い黄色いラインが1996年開通した「十勝大橋」(橋長501m)であり、帯広市の西二条通りに南下接続している。空撮写真にある旧「十勝大橋」(橋長369 m)は、現橋の下流... -

空から見る苫小牧「苫小牧操車場の鉄道立体交差跡」

▼イオン苫小牧店の屋上駐車場から:特急列車の背後に鉄道同士の立体交差の跡が残されている。 20171015_101536 posted by (C)ミント専門官 ▼1963年(昭和38年)の地図:中央に立体交差がある。南に延びる道路は国道235号線。現在の道道上厚真苫小牧線(... -

今日の街角「北見トンネル」

朝早く起きすぎた。ホテルの周りを散歩する。▼早朝の北見の繁華街 20170924_060618 posted by (C)ミント専門官 ▼モスバーガーは、30年前と位置は変わらないと思う。 20170924_061319 posted by (C)ミント専門官 ▼一般国道39号から、鉄道跡地の公園。この... -

苫小牧市営バスとバスガイド

▼父親が撮ったようだ。たぶん昭和40年代? 20250709_100341 posted by (C) ミント専門官 -

郷土史 苫小牧東高校の清水町の校舎

782-004 郷土史 苫小牧東高校の清水町の校舎 -

郷土史「堺町」の資料

783-002 堺町小学校 堺町小学校 堺町小学校(杉本貢校長) は、昭和三0年四月三日開校しましたが、 開校に至るまでの道のりには長いものがありました。旧兵合に海外引揚 者の受人れが始まった終戦直後の昭和二O年、西口有平(商店経営)が 主明し、有志六... -

郷土史「厚賀町史」第十章 古老の追憶

783-001-10 第十章 古老の追憶 八十年の生活に拾う 美原(故)山本勝三郎 私の父は明治四年に淡路の稲田藩一族と共に静内に移住し、開拓に従事していましたが、与えられた土地が狭く、厚賀に行くと広い土地があるというので、二十年間の静内の土地を譲... -

郷土史「厚賀町史」第九章 各地域の郷土史

783-001-09 第九章 各地域の郷土史 ◎東川 明治四年八月新冠の管轄が稲田邦植から開拓吏に移った時の引継ぎ書に伝えると、元神部、受乞には十五戸、七五名のアイヌ人が居住していた。幕政時代からこの数には変りはなかった。 明治五年新冠御料牧場の設... -

郷土史「厚賀町史」第八章 学校

783-001-08 第八章 学校 第一節 小学校 厚賀小学校々歌 作詞 古関吉雄 作曲 福井直秋一、朝日に映えて そびえ立つ 日高高嶺の 空目ざし 願いも熱く 身にもえて 飛ぶよ若鳥 翼はり二、厚別川の 波きよく 光きららに ゆれおどる 足なみ軽... -

郷土史「厚賀町史」第七章 社寺・墳墓

783-001-07 第七章 社寺・墳墓 第一節 神社 村社 厚別八幡神社 祭神は八幡大神を祭る神社沿革によると 遂年移民ノ増加スルニ 我国民ノ特性トシテ鎮守ノ神ヲ奉斎シ 以テ居民ノ帰向ノ中心タル神社ヲ創設シ、神護ヲ得、海陸ノ開拓ニ努力セザルベカラ... -

郷土史「厚賀町史」第六章 保安・衛生

783-001-06 第六章 保安・衛生 第一節 保安 厚賀警察官駐在所 当村に駐在所が設置されたのは、明治二九年四月で門別警察署から派遣駐在し、生命、財産の保護、犯罪の防止に当っておった。以前は静内警察署の受持区域であったが、奥地が開発されて区域... -

郷土史「厚賀町史」第四章 産業

783-001-04 第四章 産業 第一節 農業 農業発達の叙述 明治二〇年山本森太郎が豊田に入植し農耕に従事したのが最初である。(現古川博附近)当時の地帯は古川繁雄から浜本俊則間は茅原で姉川儀一から戸川長平迄が灌木及び茅原であり、川原寄りは森林地... -

郷土史「厚賀町史」 第三章 交通・通信

783-001-02 第三章 交通・通信 第一節 交通 ◎道路と海運 当町の主幹道路は苫小牧から浦河、様似を経て十勝に至る二級国道(二三四号線と二三五号線)であるが、夫々町の三市街地の心臓部と海岸線を貫通(この道路は本道の黎明期からいわゆる東蝦夷地の主... -

郷土史「厚賀町史」 第ニ章 沿革

783-001-02 第ニ章 沿革 第一節 地域の状況(一般的状況) ◎位置門別町は日高支庁の西端に位置し、当町は厚別川の西に賀張川までとし川を隔てて新冠町に接する処に位置する(厚賀町は美原豊田福籾)東経一四二度二八分二〇秒、北緯四二度ニ〇分なり。南... -

郷土史「厚賀町史」 第一章 年表

783-001-01 第一章 年表 年号西暦門別町のできごと厚賀町のできごと明治 三年1871仙台藩家臣、九十名、佐瑠太に移住する〃 四年1872彦根藩家臣、一二〇戸、二三四名、本町等に移住〃 一〇年1878門別に寺小屋式教育開かれる〃 一二年1880佐瑠太に教育... -

郷土史「厚賀町史」

783-001 厚賀町史 序文 我が郷土厚賀町は、遠く明治二十年に開拓の鍬は下され、厚賀町を中心として周囲山林に包まれたる小盆地を形成した自然条件に恵まれた美田地帯であり、又海岸線に添った豊漁の漁村地帯でもあります。然しながら今日の美田良圃も、開... -

空から見る苫小牧東高校の移り変わり(清水町編)

D社のA氏が整理したデータをもとに作成! -

郷土史 空撮写真で見る厚賀の変遷_低学年用

▼苦労した作成した。 -

郷土史「厚賀町史」第五章 兵事

783-001-05 第五章 兵事 明治六年に徴兵令を公布して師団編成をとり、北海道にも北辺の守りを固めるべく内地より屯田兵を送り、兵農一如の開拓を兼ねしめたが、未開地の当道は言語に絶する艱難辛苦、困苦欠乏に耐え忍んできた。 明治三一年に北海道で... -

厚賀トンネルの周辺の変遷

782-001

12